2014年04月29日

身体を若く保つために!

こんにちは ゴールデンウィークですね。

ゴールデンウィークですね。

静岡はあいにく ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか!?

ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか!?

クリニックは、カレンダーどおり診療を行っています。

さて、去る4月17日木曜日、第40回健康教室が開催されました。

テーマは「身体を若く保つために~筋肉編~」

シリーズ化しているこちらのテーマで、毎度おなじみ当院自慢の、明るくキュートな理学療法士によって催されました。

今回は、体力テストも行いました。

握力測定、開眼片足立ち、Timed Up&Goテストの3つを行い、平均と比較して、楽しく学びました。

ちなみに、Timed Up&Goテストというのは歩行能力や動的バランス、敏捷性などを見るテストだそうで、この図のように、椅子に座った状態から立ち上がり、歩いて3m先のコーンを回って椅子まで戻って座るという速さを測定するものです。

平均は、こちらですので、実際に行う時のご参考になさってみて下さい。

講義は、筋肉の種類やはたらき、筋収縮のしくみといった専門的な学習から、私達の生活に密着した具体的な話などバラエティに富んだものでしたよ!

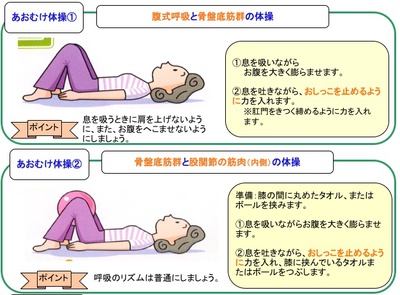

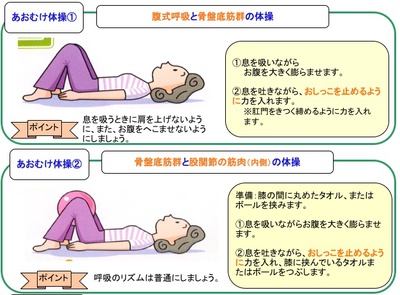

筋力が弱くなることで歩き方が変わり、つまづきやすくなることは知っていても、尿失禁が筋力低下からくることは知らないという方も多いのではないでしょうか

↑尿失禁を予防する筋力トレーニングです。今回の講義で紹介されていました!ぜひ、行ってみてください

しっかりした筋肉を保って、いつまでも身体を若く保っていきたいものですね

ゴールデンウィークですね。

ゴールデンウィークですね。静岡はあいにく

ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか!?

ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか!?クリニックは、カレンダーどおり診療を行っています。

さて、去る4月17日木曜日、第40回健康教室が開催されました。

テーマは「身体を若く保つために~筋肉編~」

シリーズ化しているこちらのテーマで、毎度おなじみ当院自慢の、明るくキュートな理学療法士によって催されました。

今回は、体力テストも行いました。

握力測定、開眼片足立ち、Timed Up&Goテストの3つを行い、平均と比較して、楽しく学びました。

ちなみに、Timed Up&Goテストというのは歩行能力や動的バランス、敏捷性などを見るテストだそうで、この図のように、椅子に座った状態から立ち上がり、歩いて3m先のコーンを回って椅子まで戻って座るという速さを測定するものです。

平均は、こちらですので、実際に行う時のご参考になさってみて下さい。

講義は、筋肉の種類やはたらき、筋収縮のしくみといった専門的な学習から、私達の生活に密着した具体的な話などバラエティに富んだものでしたよ!

筋力が弱くなることで歩き方が変わり、つまづきやすくなることは知っていても、尿失禁が筋力低下からくることは知らないという方も多いのではないでしょうか

↑尿失禁を予防する筋力トレーニングです。今回の講義で紹介されていました!ぜひ、行ってみてください

しっかりした筋肉を保って、いつまでも身体を若く保っていきたいものですね

2014年03月29日

”脳卒中かな?と思ったら…”part 1

ご無沙汰したおりました。

今回は、前回の健康教室で好評であった”脳卒中の啓発”についてです。

脳卒中が疑われたら、出来るだけ早期に脳卒中専門医のいる病院を受診することが肝要なのですが、残念ながらしばらく様子を見てしまい、かなり時間が経過してから病院受診される方もまだまだ大勢いらっしゃいます。

当クリニックにも数時間以上経過してから来られる方は少なくなく、これまで最長で初発症状が出現してから28日経過して来られた方もいます。当クリニックに来られる方は、救急車は要さない状態で来られますので、幸いまだ極端な悪化はなくすんでいる幸運な方たちですが、様子を見たことで悪化し救急車で病院に直接搬送されている方もたくさんいると思われます。

現在では、発症から4時間半以内に治療を開始すれば脳梗塞にならずに治る可能性も有りますし、たとえ脳梗塞が完成してしまったとしても、早期発見、早期治療で症状の進行・悪化を防ぐことが大事ですので、脳卒中を疑ったら直ぐに病院受診するようにしましょう。

これは、米国脳卒中協会が啓発のため考案したもので、脳卒中を疑う人をみたら3つのテスト(F・A・S)をするように勧めています。

そのうち一つでもあれば脳卒中を疑い、待たずに直ぐに救急車を呼びましょう(T)ということで、その頭文字をとって”act F・A・S・T”( F・A・S・Tを実践しましょう)と呼びかけています。日本でも日本脳卒中協会を中心に F・A・S・Tの啓発を行っています。

分かりやすい動画バージョンもありますので、下記から覗いて見てください。

http://www.youtube.com/watch?v=N7tvkHTa8_4

今回は、ここまで。まずは、” F・A・S・T”を覚えましょう!

院長

今回は、前回の健康教室で好評であった”脳卒中の啓発”についてです。

脳卒中が疑われたら、出来るだけ早期に脳卒中専門医のいる病院を受診することが肝要なのですが、残念ながらしばらく様子を見てしまい、かなり時間が経過してから病院受診される方もまだまだ大勢いらっしゃいます。

当クリニックにも数時間以上経過してから来られる方は少なくなく、これまで最長で初発症状が出現してから28日経過して来られた方もいます。当クリニックに来られる方は、救急車は要さない状態で来られますので、幸いまだ極端な悪化はなくすんでいる幸運な方たちですが、様子を見たことで悪化し救急車で病院に直接搬送されている方もたくさんいると思われます。

現在では、発症から4時間半以内に治療を開始すれば脳梗塞にならずに治る可能性も有りますし、たとえ脳梗塞が完成してしまったとしても、早期発見、早期治療で症状の進行・悪化を防ぐことが大事ですので、脳卒中を疑ったら直ぐに病院受診するようにしましょう。

これは、米国脳卒中協会が啓発のため考案したもので、脳卒中を疑う人をみたら3つのテスト(F・A・S)をするように勧めています。

そのうち一つでもあれば脳卒中を疑い、待たずに直ぐに救急車を呼びましょう(T)ということで、その頭文字をとって”act F・A・S・T”( F・A・S・Tを実践しましょう)と呼びかけています。日本でも日本脳卒中協会を中心に F・A・S・Tの啓発を行っています。

分かりやすい動画バージョンもありますので、下記から覗いて見てください。

http://www.youtube.com/watch?v=N7tvkHTa8_4

今回は、ここまで。まずは、” F・A・S・T”を覚えましょう!

院長

2014年01月03日

本年もよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。

皆さま方のご支援・ご指導のおかげで、クリニックを開院して、4度目の新年を無事迎えることが出来ました。

開院以来、これまで無我夢中で走って来ましたので、本当にあっという間の3年間でした。

ようやく足が地についてきたかなと思いますが、まだまだ改善すべきこと、学ぶべきことがたくさん有りますので、今後とも皆様からご指導頂きながら精進していきたいと思います。

本年も宜しくお願い致します。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

院長

皆さま方のご支援・ご指導のおかげで、クリニックを開院して、4度目の新年を無事迎えることが出来ました。

開院以来、これまで無我夢中で走って来ましたので、本当にあっという間の3年間でした。

ようやく足が地についてきたかなと思いますが、まだまだ改善すべきこと、学ぶべきことがたくさん有りますので、今後とも皆様からご指導頂きながら精進していきたいと思います。

本年も宜しくお願い致します。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

院長

2013年11月24日

来年のカレンダーは、”健康一番”

今年も早いもので、もう年末年始の準備を始める時期になってしまいましたね。

昨年初めて作ったクリニックの名入りカレンダーですが、今年も準備しました

今回も皆様の日頃の健康管理にと言うことで、”健康一番”というカレンダーを選びました。

子供からお年寄りまで、家族皆が活用出来る内容となっています。

1月はこんな感じです。

今年のカレンダーと一つ違うのは、上の部分だけでなく、日付のところにも毎日それぞれ違ったアドバイスが入っています。

こんな感じですが、ちっちゃくて見えませんか?すいません。

今年も12月19日の健康教室に来てくれる方々とこのブロクを見た方に優先的に差し上げたいと思います。残りは昨年同様、外来受診に来られた方に配りたいと思いますが、いつ配るかは決めていませんので、欲しい方は受付にブログを見たと言ってくださいね。

大分寒くなってきましたが、風邪などひかれないよう気をつけてお過ごしください。

院長

昨年初めて作ったクリニックの名入りカレンダーですが、今年も準備しました

今回も皆様の日頃の健康管理にと言うことで、”健康一番”というカレンダーを選びました。

子供からお年寄りまで、家族皆が活用出来る内容となっています。

1月はこんな感じです。

今年のカレンダーと一つ違うのは、上の部分だけでなく、日付のところにも毎日それぞれ違ったアドバイスが入っています。

こんな感じですが、ちっちゃくて見えませんか?すいません。

今年も12月19日の健康教室に来てくれる方々とこのブロクを見た方に優先的に差し上げたいと思います。残りは昨年同様、外来受診に来られた方に配りたいと思いますが、いつ配るかは決めていませんので、欲しい方は受付にブログを見たと言ってくださいね。

大分寒くなってきましたが、風邪などひかれないよう気をつけてお過ごしください。

院長

2013年10月14日

頭を打撲したら病院へ行きますか?

今日は体育の日でしたね。運動して頭をぶつけてしまった方はいませんか?

当クリニックには、頭痛やめまいの訴えで来られる方が多いことはこれまでにも書いてきましたが、

頭をぶつけたことを心配して来られる方もたくさんいらっしゃいます。

数か月の乳児から100歳を超える高齢者までと、年齢層は一番幅広いです。

呼びかけても反応しないなど明らかに状態がおかしい場合は、直接総合病院などに行かれているので、当クリニックに来られるのは、”念のため”とか”これから何か起こらないか心配で”といった方々が多く、実際何もないことがほとんどです。

診察上、何の症状もない場合、レントゲン検査やCT検査あるいはMRI検査をどこまで行うかは正直悩むところです。

それは、症状が無くても念のためと検査してみると、骨折が見つかったり、極少量の出血が見つかることは多くはないですが時には有ることや、逆に放射線をあてることを考える(特に小児)と全例検査すれば良いわけではないことや、本人や家族の不安度合いなどを総合的に判断する必要があるからです。

ただ、一つ言えるのは3,4日と時間が経っていてその時点で神経症状のない方はまず心配有りません。頭の中で出血などが有れば、ほとんどは24時間以内(長くみても2日)に、何らかの症状が出て来ます。逆に言えば、受傷後数時間何ともなくても、24時間以内は気を付けなければいけないということになります。つまり、頭をぶつけて直ぐに当クリニックに来られ、レントゲン、CT検査までして何もなかったらもう絶対安心というわけでは有りません。じわじわと出ている出血ですと早期には画像でも分からないことがあり、当然それくらいの出血ですと当初は症状も出ないので、24時間以内は症状の出現には注意が必要です。

以下、当クリニックでお配りしている”頭部外傷後の注意”に記載されている気を付けるべき症状です。

① 頭痛がだんだん強くなるとき

② 吐き気や嘔吐を繰り返す

③ 意識の状態に変化がある(ぼんやりしてくる、ほっておくとすぐ眠ってしまい、起こしてもなかなか起きないとき)

④ 物が見えにくくなったり、二重に見えたりする

⑤ ろれつが回らなかったり、手足が動きにくくなったりしびれたりする

⑥ けいれん(ひきつけ)が起こるとき

病院に行った方が良いかどうか迷う時も、上記の症状があるかないかを参考にして頂ければと思います。上記症状がなくても心配の場合は、なるべく受傷したその日のうちに受診するようにしましょう。

4,5日経てば大丈夫と書きましたが、慢性硬膜下血腫という慢性期(ほとんどは3週間以上)に起こる疾患があります。

これに関してはまた改めて書きたいと思いますが、先ほどの”頭部外傷後の注意”での記載だけ転記しておきますね。

”注:中高年の方は、外傷後数週(多くは1~2か月)してから、少しずつ頭の中に血が溜まり症状(頭痛、認知症状、脱力感など)がでることがあるので注意して下さい(稀に若年者でも起こります)。”

院長

当クリニックには、頭痛やめまいの訴えで来られる方が多いことはこれまでにも書いてきましたが、

頭をぶつけたことを心配して来られる方もたくさんいらっしゃいます。

数か月の乳児から100歳を超える高齢者までと、年齢層は一番幅広いです。

呼びかけても反応しないなど明らかに状態がおかしい場合は、直接総合病院などに行かれているので、当クリニックに来られるのは、”念のため”とか”これから何か起こらないか心配で”といった方々が多く、実際何もないことがほとんどです。

診察上、何の症状もない場合、レントゲン検査やCT検査あるいはMRI検査をどこまで行うかは正直悩むところです。

それは、症状が無くても念のためと検査してみると、骨折が見つかったり、極少量の出血が見つかることは多くはないですが時には有ることや、逆に放射線をあてることを考える(特に小児)と全例検査すれば良いわけではないことや、本人や家族の不安度合いなどを総合的に判断する必要があるからです。

ただ、一つ言えるのは3,4日と時間が経っていてその時点で神経症状のない方はまず心配有りません。頭の中で出血などが有れば、ほとんどは24時間以内(長くみても2日)に、何らかの症状が出て来ます。逆に言えば、受傷後数時間何ともなくても、24時間以内は気を付けなければいけないということになります。つまり、頭をぶつけて直ぐに当クリニックに来られ、レントゲン、CT検査までして何もなかったらもう絶対安心というわけでは有りません。じわじわと出ている出血ですと早期には画像でも分からないことがあり、当然それくらいの出血ですと当初は症状も出ないので、24時間以内は症状の出現には注意が必要です。

以下、当クリニックでお配りしている”頭部外傷後の注意”に記載されている気を付けるべき症状です。

① 頭痛がだんだん強くなるとき

② 吐き気や嘔吐を繰り返す

③ 意識の状態に変化がある(ぼんやりしてくる、ほっておくとすぐ眠ってしまい、起こしてもなかなか起きないとき)

④ 物が見えにくくなったり、二重に見えたりする

⑤ ろれつが回らなかったり、手足が動きにくくなったりしびれたりする

⑥ けいれん(ひきつけ)が起こるとき

病院に行った方が良いかどうか迷う時も、上記の症状があるかないかを参考にして頂ければと思います。上記症状がなくても心配の場合は、なるべく受傷したその日のうちに受診するようにしましょう。

4,5日経てば大丈夫と書きましたが、慢性硬膜下血腫という慢性期(ほとんどは3週間以上)に起こる疾患があります。

これに関してはまた改めて書きたいと思いますが、先ほどの”頭部外傷後の注意”での記載だけ転記しておきますね。

”注:中高年の方は、外傷後数週(多くは1~2か月)してから、少しずつ頭の中に血が溜まり症状(頭痛、認知症状、脱力感など)がでることがあるので注意して下さい(稀に若年者でも起こります)。”

院長

2013年09月20日

関節、若く保ってますか!??

9月19日は、第34回の健康教室でした。

おなじみ、当院理学療法士が、体を張って(?)講義をしてくれて、地域の皆様と共に関節のお勉強をしましたよ。

今回のテーマは「身体を若く保つために~関節編~」でした。

まずは、関節のしくみのお勉強から(^-^)

わかりやすい講義の後は、実践です。正しい関節の使い方を学ぶことで、身体を若く保つことが出来ます。

とくに、身内の方の介護など、身体を使う時には、より関節を大切にしたいですよね。

介護者が共倒れにならないよう、元気にケア出来たらいいですね

モデルとなってくださったOさん、ご協力ありがとうございました。

寝返り介助、起き上がり介助を学ぶことで、おうちで介護をする時のヒントになりました。

力づくではない、てこの原理を利用したメカニクスを実際に見ることで、介護に苦痛を感じることが減っていきそうな気がしましたね。

それから、麻痺がある方をベッドから起き上がらせて車いすへ移動する時の介助です。

起き上がるところまでは、スタッフナースのKさんがモデルとなり、実践をしました。

見ている皆さま、真剣です。

起き上がって座っている方を車いすに移動します。

ここからは、受付スタッフのKさんがモデルとなり、よいしょ、と立ち上がらせて、転倒しないように苦痛の少ない状態で、うまく車いすに移動する実際をみせてもらいました。

この他、講義のあとは、理学療法士がマンツーマンで質問に答えるなど、和気あいあいとした健康教室でした

来月は、学会参加のため、10月17日の診療をお休みさせていただきます

それに伴い、10月の健康教室もお休みさせていただきますので、ご了承ください。

次回は、11月21日の木曜日13:30からになります。テーマはわかり次第こちらでも告知させていただきますので、よろしくお願いします

それでは・・・・東伊豆ではインフルエンザによる学級閉鎖も出てしまったようです。

季節の変わり目です、どうぞみなさまお体大切に・・・

おなじみ、当院理学療法士が、体を張って(?)講義をしてくれて、地域の皆様と共に関節のお勉強をしましたよ。

今回のテーマは「身体を若く保つために~関節編~」でした。

まずは、関節のしくみのお勉強から(^-^)

わかりやすい講義の後は、実践です。正しい関節の使い方を学ぶことで、身体を若く保つことが出来ます。

とくに、身内の方の介護など、身体を使う時には、より関節を大切にしたいですよね。

介護者が共倒れにならないよう、元気にケア出来たらいいですね

モデルとなってくださったOさん、ご協力ありがとうございました。

寝返り介助、起き上がり介助を学ぶことで、おうちで介護をする時のヒントになりました。

力づくではない、てこの原理を利用したメカニクスを実際に見ることで、介護に苦痛を感じることが減っていきそうな気がしましたね。

それから、麻痺がある方をベッドから起き上がらせて車いすへ移動する時の介助です。

起き上がるところまでは、スタッフナースのKさんがモデルとなり、実践をしました。

見ている皆さま、真剣です。

起き上がって座っている方を車いすに移動します。

ここからは、受付スタッフのKさんがモデルとなり、よいしょ、と立ち上がらせて、転倒しないように苦痛の少ない状態で、うまく車いすに移動する実際をみせてもらいました。

この他、講義のあとは、理学療法士がマンツーマンで質問に答えるなど、和気あいあいとした健康教室でした

来月は、学会参加のため、10月17日の診療をお休みさせていただきます

それに伴い、10月の健康教室もお休みさせていただきますので、ご了承ください。

次回は、11月21日の木曜日13:30からになります。テーマはわかり次第こちらでも告知させていただきますので、よろしくお願いします

それでは・・・・東伊豆ではインフルエンザによる学級閉鎖も出てしまったようです。

季節の変わり目です、どうぞみなさまお体大切に・・・

2013年09月02日

開院3周年!

2010年9月1日にクリニックを開院し、丸3年が経ちました。

最初の1,2年目は、この先どうなるのか?と不安に感じることもしばしば有りましたが、多くの方に支えて頂き、4年目を迎えた今、何とか落ち着いて仕事が出来るようになりました。

とは言え、まだまだ発展途上ですので、さらに一人でも多くの方々の健康のお役に立てるように頑張っていきたいと思います。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

院長

2013年07月28日

副鼻腔炎(蓄膿症)と頭痛 Part 2

当クリニックのこのブログのアクセス数が今年になり、急速に増えています。この一番の要因は、1/14のブログ記事”副鼻腔炎による頭痛に注意を!”のアクセス数が断トツに多くなっているためです。開院以来の外来診療において、副鼻腔炎による頭痛が予想以上に多いことを実感し記事にしたのですが、その反響をみてこんなにも悩んでいる人が多かったのか!と改めて驚きました。

そこで、今回はそのPart 2として、実際に当クリニックで治療した2症例の画像をご紹介したいと思います。

1例目は、32歳の男性の方。3週間前から左頬部から眉の上あたりがズキズキ痛み、ここ数日は朝起きた時から痛いと言って来られました。また、頭痛の始まる数日前から鼻水、咳が出ていたそうです。

初診時のCT写真がこちらです。

○印の付いたところが副鼻腔炎です(向かって右側が、実際の左側になりますので、左上顎洞と左篩骨洞という部位に膿が溜まっています)。

これは、比較的典型的な症例ですね。鼻炎症状から始まり、蓄膿と痛みの部位が一致しており、起床時から痛い。前回、お示しした特徴に一致してますよね。

抗生物質の投与を行い、痛みは翌日には消失しました。治療後のCTがこちらになりますが、きれいに蓄膿も消失しています。

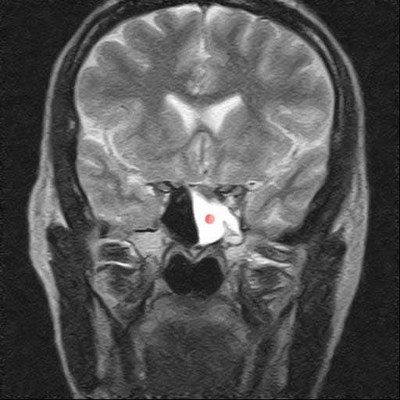

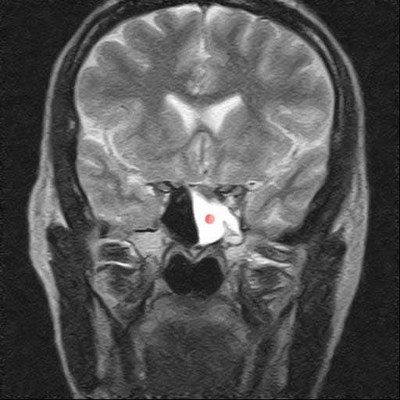

もう1例は、鼻炎症状がなく症状だけからは、副鼻腔炎を疑いづらかった症例です。

40歳の女性の方で、以前から片頭痛があり、他の病院で片頭痛の治療を受けていました。普段の片頭痛では、右前頭部の痛みが中心のようですが今回は頭全体の激痛を訴えていました。また、これまで3日以上続くことはなかったのが、いつもの片頭痛の薬を飲んでも効かず、もう1週間頭痛が続いているとのことでした。

これは明らかに片頭痛とは違う頭痛が起きていましたので、その原因を探るため頭部MRI検査を行いました。

その写真がこちらです。幸い脳には何も問題はありませんでしたが、○印のところが副鼻腔炎です。

蓄膿は、蝶形骨洞という一番奥の部位だけに限局していますので、鼻水・鼻づまりなどの鼻炎症状は全くなかったのでした。

こちらの方も、抗生剤の投与で数日で痛みは全く消失し、治療後のCTでも蓄膿はなくなっています。

ほんの代表的な2例だけ紹介しましたが、少しは参考になりましたでしょうか。鼻炎症状のある頭痛、いつもと違う頭痛を感じた方は、1/14のブログに書かれている特徴を確認の上、画像検査の出来る病院を早めに受診しましょう!

院長

そこで、今回はそのPart 2として、実際に当クリニックで治療した2症例の画像をご紹介したいと思います。

1例目は、32歳の男性の方。3週間前から左頬部から眉の上あたりがズキズキ痛み、ここ数日は朝起きた時から痛いと言って来られました。また、頭痛の始まる数日前から鼻水、咳が出ていたそうです。

初診時のCT写真がこちらです。

○印の付いたところが副鼻腔炎です(向かって右側が、実際の左側になりますので、左上顎洞と左篩骨洞という部位に膿が溜まっています)。

これは、比較的典型的な症例ですね。鼻炎症状から始まり、蓄膿と痛みの部位が一致しており、起床時から痛い。前回、お示しした特徴に一致してますよね。

抗生物質の投与を行い、痛みは翌日には消失しました。治療後のCTがこちらになりますが、きれいに蓄膿も消失しています。

もう1例は、鼻炎症状がなく症状だけからは、副鼻腔炎を疑いづらかった症例です。

40歳の女性の方で、以前から片頭痛があり、他の病院で片頭痛の治療を受けていました。普段の片頭痛では、右前頭部の痛みが中心のようですが今回は頭全体の激痛を訴えていました。また、これまで3日以上続くことはなかったのが、いつもの片頭痛の薬を飲んでも効かず、もう1週間頭痛が続いているとのことでした。

これは明らかに片頭痛とは違う頭痛が起きていましたので、その原因を探るため頭部MRI検査を行いました。

その写真がこちらです。幸い脳には何も問題はありませんでしたが、○印のところが副鼻腔炎です。

蓄膿は、蝶形骨洞という一番奥の部位だけに限局していますので、鼻水・鼻づまりなどの鼻炎症状は全くなかったのでした。

こちらの方も、抗生剤の投与で数日で痛みは全く消失し、治療後のCTでも蓄膿はなくなっています。

ほんの代表的な2例だけ紹介しましたが、少しは参考になりましたでしょうか。鼻炎症状のある頭痛、いつもと違う頭痛を感じた方は、1/14のブログに書かれている特徴を確認の上、画像検査の出来る病院を早めに受診しましょう!

院長

2013年06月27日

インスリンは糖尿病治療の最終兵器??

糖尿病治療に使う”インスリン注射”、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?

”インスリンを使うようになったら、もう人生終わりだ!”、”一度注射し始めたら、一生続けなければならない”、”糖尿病治療の最後の手段”、”面倒くさそう”、”痛そう”などなど、恐らくマイナスなイメージを持っている方が多いかと思います。

確かに、一昔前までは、それに近い現実があったのかもしれません。また正直に申しますと、私自身も誤った認識を割と最近まで持っていて、患者さんに悪いイメージを持たせてしまっていました。どんな病気にも当てはまることですが、糖尿病治療も出来るだけ軽症の段階から治療を開始する方がより良い治療効果を得られるのは、以前から明らかなことなのですが、そのため、これまで糖尿病の見つかった方に対して、食事・運動療法を実践してもらうため、そして内服薬による血糖降下療法を納得してもらうための”脅し文句”として、”早くちゃんと治療を始めておかないと、将来インスリン注射をすることになりますよ!”と平気で説明していました。しかし、それはインスリン治療に対する誤解と怖いというイメージを患者さんに植え付けるだけであり、また適切なインスリン治療の機会を奪ってしまっていた可能性もあるかと思うと、大変反省しなければなりません。

インスリンは、決して糖尿病治療の最終兵器ではありません。確かに残念ながら、重症化してしまった糖尿病に対しては、最後の砦になってしまっているかと思います。

しかし、それは結果であり、そうならないためにも、時には早期にインスリン治療を行うことが大事となります。インスリンを早い段階で積極的に使用することによって、生体自身が持っている壊れかかっているインスリンを出す装置(すい臓)を休ませることが出来、それによりその装置(すい臓)を復活させインスリンが再び自然に出る機能を回復させられます。そうなれば、インスリン注射は中止でき、場合によっては糖尿病も完治するのです。私の好きな野球に例えると、バッティングピッチャーが何百球も投げ肩が疲れてしまったら、一度バッティングマシーンに切り替えてバッティングピッチャーを休ませてあげれば、しばらくしてまた投げられるようになるということです(余計ややこしくなっちゃいましたか?)。

現在は、インスリン製剤、注射針、インスリン用注射器とも、大変進化しています。まず器具の面では、針を刺した時の痛みはかなり軽減されています。製造メーカーが痛みの少なさをアピールするため、医者に器具の説明をする時にデモの注射器を持ってきてくれるのですが、実際に自分にも刺してみましたがほとんど痛みは感じませんでした。また、高齢者や力の弱い方などでも使えるように注射器にも様々な工夫がなされていて、以前よりかなり簡単に行えるようになっています。

インスリン製剤に関しての一番大きな変化は、1日1回のタイプのインスリンが使えるようになったことかと思います。朝1回か、就寝前に1回打てば良いだけなので、職場などの外へインスリンを持っていく必要がありません。また、インスリンの効きすぎによる低血糖になりにくいのも特徴です。

恐らく私と同じような認識を持っていた医師もまだまだいるかと思います。私は糖尿病の専門医ではありませんが、患者さんのインスリン治療に対する誤解を改めるのに少しでも役立てばと思い書かせて頂きました。

院長

”インスリンを使うようになったら、もう人生終わりだ!”、”一度注射し始めたら、一生続けなければならない”、”糖尿病治療の最後の手段”、”面倒くさそう”、”痛そう”などなど、恐らくマイナスなイメージを持っている方が多いかと思います。

確かに、一昔前までは、それに近い現実があったのかもしれません。また正直に申しますと、私自身も誤った認識を割と最近まで持っていて、患者さんに悪いイメージを持たせてしまっていました。どんな病気にも当てはまることですが、糖尿病治療も出来るだけ軽症の段階から治療を開始する方がより良い治療効果を得られるのは、以前から明らかなことなのですが、そのため、これまで糖尿病の見つかった方に対して、食事・運動療法を実践してもらうため、そして内服薬による血糖降下療法を納得してもらうための”脅し文句”として、”早くちゃんと治療を始めておかないと、将来インスリン注射をすることになりますよ!”と平気で説明していました。しかし、それはインスリン治療に対する誤解と怖いというイメージを患者さんに植え付けるだけであり、また適切なインスリン治療の機会を奪ってしまっていた可能性もあるかと思うと、大変反省しなければなりません。

インスリンは、決して糖尿病治療の最終兵器ではありません。確かに残念ながら、重症化してしまった糖尿病に対しては、最後の砦になってしまっているかと思います。

しかし、それは結果であり、そうならないためにも、時には早期にインスリン治療を行うことが大事となります。インスリンを早い段階で積極的に使用することによって、生体自身が持っている壊れかかっているインスリンを出す装置(すい臓)を休ませることが出来、それによりその装置(すい臓)を復活させインスリンが再び自然に出る機能を回復させられます。そうなれば、インスリン注射は中止でき、場合によっては糖尿病も完治するのです。私の好きな野球に例えると、バッティングピッチャーが何百球も投げ肩が疲れてしまったら、一度バッティングマシーンに切り替えてバッティングピッチャーを休ませてあげれば、しばらくしてまた投げられるようになるということです(余計ややこしくなっちゃいましたか?)。

現在は、インスリン製剤、注射針、インスリン用注射器とも、大変進化しています。まず器具の面では、針を刺した時の痛みはかなり軽減されています。製造メーカーが痛みの少なさをアピールするため、医者に器具の説明をする時にデモの注射器を持ってきてくれるのですが、実際に自分にも刺してみましたがほとんど痛みは感じませんでした。また、高齢者や力の弱い方などでも使えるように注射器にも様々な工夫がなされていて、以前よりかなり簡単に行えるようになっています。

インスリン製剤に関しての一番大きな変化は、1日1回のタイプのインスリンが使えるようになったことかと思います。朝1回か、就寝前に1回打てば良いだけなので、職場などの外へインスリンを持っていく必要がありません。また、インスリンの効きすぎによる低血糖になりにくいのも特徴です。

恐らく私と同じような認識を持っていた医師もまだまだいるかと思います。私は糖尿病の専門医ではありませんが、患者さんのインスリン治療に対する誤解を改めるのに少しでも役立てばと思い書かせて頂きました。

院長

2013年04月28日

お薬手帳、活用してますか?

こんにちは。今日はお薬手帳のお話です。

処方されたおくすりの名前や飲む量、回数などの記録(薬歴)を残すための手帳がお薬手帳です。最近は、かなり普及してきていますので、お薬を処方された方のほとんどは、病院あるいは薬局からもらっているのではないでしょうか。

ただ、それを上手く活用されていない方は、まだまだ多いように感じます。当クリニックに来られる初診の方でも、たくさんの薬をかかりつけ医などからもらっていながらもお薬手帳を置いてきてしまう方が少なくありません。

お薬手帳を持ってきてもらうことで、診察がよりスムーズに進み、また適切な治療にもつながります。お薬手帳をみることで、これまでどんな病気にかかってきたか、また現在の治療状況などを推測することが出来ます。

例えば、同じ高血圧の治療を受けている中でも、降圧剤の種類、量、単剤か複数の種類かなどを知ることで、高血圧の重症度が推測されます。特に脳卒中を心配して来られるような方に対しては、大変有用な情報となります。

治療に関しては、やはり現在服用している薬が分からないと、基本的には新たにお薬を追加することが出来ません。それは、一つは薬の相互作用の問題で、飲み合わせにより、今までの薬の効果を下げてしまったり、逆に強くしてしまうことも有りますし、新たな副作用の出現も起こりえます。また、まったく同じ成分の薬を出してしまうことも起こりかねません。折角、受診に来て頂いても、適切な治療を受けられないといったことにならないよう、初めての病院へ行くときは特に忘れないようにしましょう

もう一つお薬手帳をみせてもらう利点を挙げますと、重複処方の発見につながることがあるということです。

勿論、本来は有ってはならないことですが、実際には重複されてしまっていることが稀には有るのが事実です。

重複処方の一つの原因には、後発薬品(いわゆるジェネリック)の普及による薬品名の氾濫が挙げられます。全く同じ成分の薬の商品名が多いものでは十数種類あったりし、それらが同じ薬だとは調べないと分からないのが多くなってますので、調べるのを怠ってしまうと重複の危険が起こります。予防策として、一般名(有効成分の名称を基本にしたもの)も一緒に表記することが有りますが、一般名も使いなれた薬剤でないとピンと来ないものが多く、なかなか難しい問題です。

重複処方のもう一つの原因は、お薬手帳を忘れた時に他の病院から新たに処方された時です。お薬手帳を忘れた場合、恐らく多くの病院、薬局は家に帰ったら薬手帳に貼るように新しく処方されたリストを渡しているかと思いますが、その場合、患者様が言われた通りしっかりと貼っても、先ほど述べたように名称が違うと同じ薬とは気付きません。

少々重複処方の話が長くなってしまいましたが、そうした重複処方されたお薬手帳を第3者の医師や薬剤師が見ると気付くことが有りますので、少なくともダブって飲み続けるのを防ぐことは出来ます。

と、長々とお薬手帳を病院へ持っていく利点を書きましたが、医薬品利用センターが推奨する利用方法を転記します。

病院や医院、歯科医院、薬局に行ったときには、毎回、必ず医師・歯科医師や薬剤師に提出してください

・薬局で市販のおくすりを買った場合にも、記録してください。

・病院や薬局でおくすりの名前等を書いた説明書を渡された場合は、そのまま貼ってください。

・おくすりについて、わからないこと、困ったこと等があるときには、右下の空欄に記録しておきましょう。

・あなたからもらったおくすりの記録(薬歴)になりますので、大切に保管してください。

お薬手帳が、より重要視されるようになった一つのきっかけが東日本大震災です。東日本大震災でおくすり手帳が現場救急で大変有効だったと評価され、災害時の有用性がクローズアップされました。

それを受け、いち早く行動を起こしたのが、我が静岡県の薬剤師会です!県薬剤師会に県医師会、県歯科医師会が加わり、作成されたのが、こちら”防災型お薬手帳”です。

お薬情報だけでなく、災害時に役立つ内容が盛り込まれた内容になっており、また防水加工されている等の工夫もあり、なかなか良く出来ているかと思います。当クリニックでも現在はこのお薬手帳を使っております。私が配置医師となっている特別養護老人ホームに入所している方全員にも携帯してもらいました。

この”防災型お薬手帳”についての詳細は、こちらをご覧ください。

http://www.shizuyaku.or.jp/techo.html

今回はかなり長文になってしまいましたが、皆様、日頃より安全でより良い医療を受けられるよう、また万が一の時の備えとして、お薬手帳を上手く活用していきましょう!

処方されたおくすりの名前や飲む量、回数などの記録(薬歴)を残すための手帳がお薬手帳です。最近は、かなり普及してきていますので、お薬を処方された方のほとんどは、病院あるいは薬局からもらっているのではないでしょうか。

ただ、それを上手く活用されていない方は、まだまだ多いように感じます。当クリニックに来られる初診の方でも、たくさんの薬をかかりつけ医などからもらっていながらもお薬手帳を置いてきてしまう方が少なくありません。

お薬手帳を持ってきてもらうことで、診察がよりスムーズに進み、また適切な治療にもつながります。お薬手帳をみることで、これまでどんな病気にかかってきたか、また現在の治療状況などを推測することが出来ます。

例えば、同じ高血圧の治療を受けている中でも、降圧剤の種類、量、単剤か複数の種類かなどを知ることで、高血圧の重症度が推測されます。特に脳卒中を心配して来られるような方に対しては、大変有用な情報となります。

治療に関しては、やはり現在服用している薬が分からないと、基本的には新たにお薬を追加することが出来ません。それは、一つは薬の相互作用の問題で、飲み合わせにより、今までの薬の効果を下げてしまったり、逆に強くしてしまうことも有りますし、新たな副作用の出現も起こりえます。また、まったく同じ成分の薬を出してしまうことも起こりかねません。折角、受診に来て頂いても、適切な治療を受けられないといったことにならないよう、初めての病院へ行くときは特に忘れないようにしましょう

もう一つお薬手帳をみせてもらう利点を挙げますと、重複処方の発見につながることがあるということです。

勿論、本来は有ってはならないことですが、実際には重複されてしまっていることが稀には有るのが事実です。

重複処方の一つの原因には、後発薬品(いわゆるジェネリック)の普及による薬品名の氾濫が挙げられます。全く同じ成分の薬の商品名が多いものでは十数種類あったりし、それらが同じ薬だとは調べないと分からないのが多くなってますので、調べるのを怠ってしまうと重複の危険が起こります。予防策として、一般名(有効成分の名称を基本にしたもの)も一緒に表記することが有りますが、一般名も使いなれた薬剤でないとピンと来ないものが多く、なかなか難しい問題です。

重複処方のもう一つの原因は、お薬手帳を忘れた時に他の病院から新たに処方された時です。お薬手帳を忘れた場合、恐らく多くの病院、薬局は家に帰ったら薬手帳に貼るように新しく処方されたリストを渡しているかと思いますが、その場合、患者様が言われた通りしっかりと貼っても、先ほど述べたように名称が違うと同じ薬とは気付きません。

少々重複処方の話が長くなってしまいましたが、そうした重複処方されたお薬手帳を第3者の医師や薬剤師が見ると気付くことが有りますので、少なくともダブって飲み続けるのを防ぐことは出来ます。

と、長々とお薬手帳を病院へ持っていく利点を書きましたが、医薬品利用センターが推奨する利用方法を転記します。

病院や医院、歯科医院、薬局に行ったときには、毎回、必ず医師・歯科医師や薬剤師に提出してください

・薬局で市販のおくすりを買った場合にも、記録してください。

・病院や薬局でおくすりの名前等を書いた説明書を渡された場合は、そのまま貼ってください。

・おくすりについて、わからないこと、困ったこと等があるときには、右下の空欄に記録しておきましょう。

・あなたからもらったおくすりの記録(薬歴)になりますので、大切に保管してください。

お薬手帳が、より重要視されるようになった一つのきっかけが東日本大震災です。東日本大震災でおくすり手帳が現場救急で大変有効だったと評価され、災害時の有用性がクローズアップされました。

それを受け、いち早く行動を起こしたのが、我が静岡県の薬剤師会です!県薬剤師会に県医師会、県歯科医師会が加わり、作成されたのが、こちら”防災型お薬手帳”です。

お薬情報だけでなく、災害時に役立つ内容が盛り込まれた内容になっており、また防水加工されている等の工夫もあり、なかなか良く出来ているかと思います。当クリニックでも現在はこのお薬手帳を使っております。私が配置医師となっている特別養護老人ホームに入所している方全員にも携帯してもらいました。

この”防災型お薬手帳”についての詳細は、こちらをご覧ください。

http://www.shizuyaku.or.jp/techo.html

今回はかなり長文になってしまいましたが、皆様、日頃より安全でより良い医療を受けられるよう、また万が一の時の備えとして、お薬手帳を上手く活用していきましょう!